スタッフブログ

営業時間短縮のお知らせ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

年内は12月31日17時まで営業いたします。

来年も皆様のお役に立てますよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

年始は1月5日(火)より営業いたします。

夏季休業 お盆休みのお知らせ

8月17日(月)~20日(木)

お盆用品 展示開始しました。

お盆用品 盆提灯 地蔵盆用提灯 展示開始しました。

盆提灯はお盆の時、先祖や故人の霊が迷わず帰ってくる目印ととして飾ります。

盆提灯は迎え火・送り火の大切な役割となります。

また、盆提灯は故人の冥福を祈り、感謝の気持ち込めたお盆の供養を表すものです。

ご予算に合わせて、絵入り提灯、家紋入り提灯など各種取扱をしております。

御供での地方発送も承っております。

7月中旬まで毎週水曜日が定休日になっております。

皆様のご来店をお待ちしております。

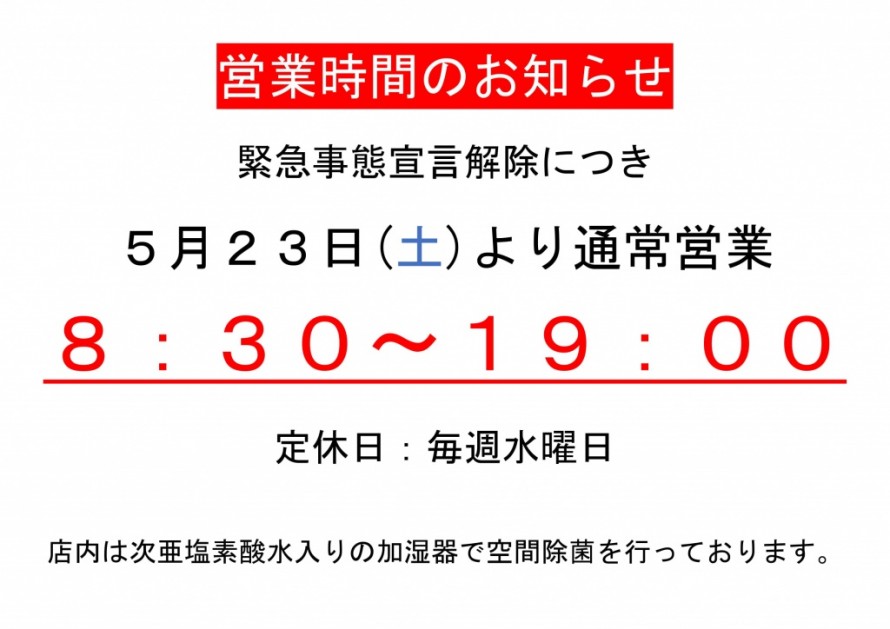

営業時間のお知らせ

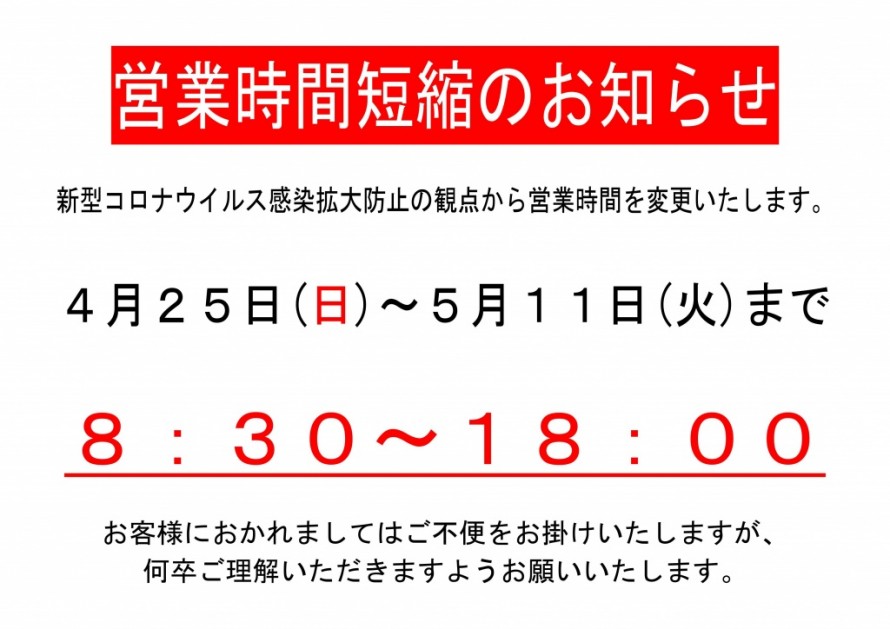

営業時間短縮のお知らせ

営業時間短縮のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から営業時間を変更いたします。

4月27日(月)~5月6日(水)まで

8:30~18:00

お客様におかれましてはご不便をお掛けいたしますが、

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

年内は12月31日17時まで営業いたします。

来年も皆様のお役に立てますよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

年始は1月5日(日)より営業いたします。

2019年ゴールデンウィーク中の営業時間

4月8日は花まつり

4月8日は花祭り

◎花祭り(灌仏会、仏生会)の由来

花祭りとは、仏教を開いたお釈迦様の誕生を祝う行事で、一般的には4月8日に行われています。

お釈迦様は紀元前5世紀ごろの4月8日に、現在のネパールのルンビニの花園で誕生したといわれており、寺院ではたくさんの花で飾った花御堂(はなみどう)を作って祝うことから、花祭りと呼ばれるようになりました。他にも、灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(こうたんえ)などの呼び名があります。

◎花祭りの楽しみ方

寺院では法要が営まれ、花御堂に安置された誕生仏に甘茶をかけたり、甘茶を飲んだりします。誰でも自由に参加できるので、毎年たくさんの人で賑わいます。仏教系の保育園や幼稚園では稚児行列を行うところもあり、とても和やかな雰囲気です。

花祭りならではの豆知識をご紹介します。

●花御堂

この日のために作られる小さな堂で、花で飾られ大変華やかです。お釈迦様が生まれた地とされるルンビニの花園に見立てています。

●誕生仏のポーズと「天上天下唯我独尊」

花御堂には、天と地を指す誕生仏が安置されています。伝承によると、お釈迦様は生まれてすぐに七歩歩き、右手で天を、左手で地を指して、「天上天下唯我独尊」(生きとし生けるものは全て尊い命を持つ尊い存在であるということ)と言ったとされています。誕生仏は、このときのお釈迦様の姿を表しています。

●誕生仏に甘茶をかけて祝う

花御堂の誕生仏に甘茶をかけてお祝いします。これは、お釈迦様が生まれた時に九頭の龍が現れ、頭から香湯(甘露の雨)を注いだという伝承に由来します。奈良時代には行われていたようですが、当時は香水と呼ばれる水をかけていました。江戸時代に甘茶をかける習慣が広まったといわれています。

●甘茶を飲む

寺院では甘茶を配布する場合が多く、これを飲むと無病息災で過ごせる、目につけると目が良くなるなどといわれています。甘茶はユキノシタ科のアマチャの葉を乾燥、発酵させて煎じたお茶で、ほんのりとした甘みがあり、漢方薬としても使われています。また、甘茶で墨をすり、「千早振る卯月八日は吉日よ、神下げ虫を成敗ぞする」と書いて門口や柱の逆さまに貼り、害虫よけのおまじないにする風習もあります。

●白い象

花祭りには、白い象が登場します。これは、お釈迦様の母親である麻耶王妃は、白い象が体に入る夢を見てお釈迦様を身ごもったと伝えられているからです。

喪中はがきが届いたらご進物線香をお贈り下さい。

喪中はがきが届いたら

こんなときこそ、お線香を贈りましょう

「お香典」とは、「これでお香をお供え下さい」という気持ちを意味します。仏事における本来の弔意は、お香やお線香をお供えして、お悔みの気持ちをかたちにします。

足を運んで仏前にお供えするのはもちろんのこと、もし遠方で直接おうかがいできなくても、ご家族にあててこころを込めたお手紙を添え、お線香をお線香をお贈りしましょう。

故人をしのぶ哀悼の気持ちがきっと伝わります。

ご進物用お線香

贈答用お線香には、多数品揃えがございます。けむりの量や香りの種類(フローラルの香りや香木系の香りなど)でお選びいただくことができます。

やっぱり贈ってよかった・・・お線香。

ご進物線香の地方発送も承ります。(送料¥400~)

のし紙・包装は無料

ご進物線香は¥1,000~¥20,000、ご予算に合わせてどうぞ

夏季休業 お盆休みのお知らせ

夏季休業 お盆休みのお知らせ

8月20日(月)〜23日(木)

24日(金)より通常営業

休業期間中、皆様にはご不便をお掛けいたしますが、

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

お盆用品 展示中

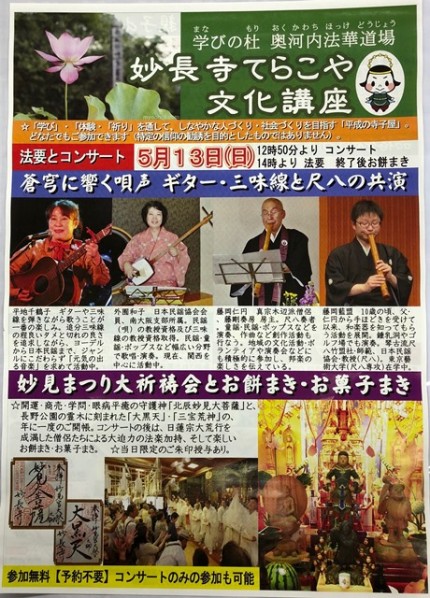

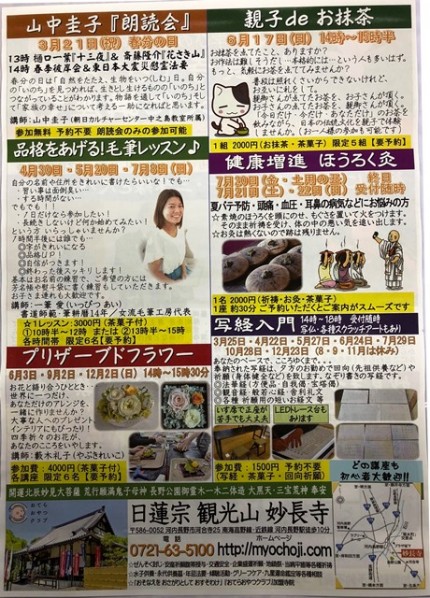

学びの杜(もり) 奥河内法華道場 妙長寺てらこや文化講座のお知らせ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

年内は12月31日17時まで営業いたします。

来年も皆様のお役に立てますよう精進して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

年始は1月5日(金)より営業いたします。